In dieser Ausgabe begleiten wir Hein, Fiete und Tetje auf eine Reise durch die moderne Psychologie.

Statt deutscher Freudianer treffen wir auf zeitgenössische Psychologen, die Verhalten, Kognition und Lernen untersuchen. Von Behaviorismus bis Kognitionspsychologie – diesmal wird gelacht, getratscht und geschnackt.

Kapitel 1 – Tetje trifft B.F. Skinner

Operantes Verhalten trifft Hafenleben: Tetje lernt, dass Belohnung und Bestrafung auch bei Fischbrötchen wirken.

Kapitel 1 – Tetje trifft B.F. Skinner (vier Seiten narrativer Text)

Tetje sitzt auf einem alten Stuhl in seinem Wohnzimmer, die Sonne geht langsam über der Elbe unter. Hein bringt ihm ‘ne Tasse Kaffee, Fiete steht mit einem Teller Brötchen daneben.

Tetje: „Hein, Fiete, schaut mal, wer da draußen steht! B.F. Skinner! Direkt aus Amerikas Nordostens.“

Skinner hebt den Kopf aus seinem kleinen Notizbuch, ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen.

Skinner: „Hallo Tetje. Ich zeige Ihnen heute, wie Menschen und Tiere lernen – nicht kompliziert, sondern einfach. Schau’n wir uns diese Box an.“

Er öffnet die kleine Box, ein Hebel, ein Lämpchen, ein Fach für Körner.

Tetje: „Wat passiert, wenn ich den Knopf drück?“ Skinner: „Wenn du den Hebel drückst, bekommst du ein kleines Stück Belohnung – wie beim guten Brötchen in deinem Pub. Wenn du nichts machst, passiert… nichts.“

Hein grinst: „Dat is wie bei uns im Haushalt: Wer den Müll rausbringt, kriegt ‘nen extra Keks. Wer nix tut, kriegt nichts.“Fiete: „Und wenn ich den Hund streichel, krieg ich dann auch ‘ne Belohnung?“ Skinner: „Absolut! Das nennt man Verstärkung – positives Verhalten wird häufiger.“

Tetje lehnt sich zurück und denkt laut: „Also im Alltag: Wer freundlich zu den Nachbarn ist, wer Sport macht, wer den Rasen mäht – dat alles wird verstärkt, mal mit Lob, mal mit Kuchen, mal mit Applaus.“

Skinner: „Genau, Tetje. Verhalten wird geformt durch die Konsequenzen. Im Sport wie beim Lernen, beim Feiern oder sogar beim Kochen.“

Die drei testen ein kleines Experiment: Jedes Mal, wenn Tetje den Kaffee umrührt, bekommt er ein Stückchen von Fietes Brötchen. Schnell merken sie, dass die Bewegung häufiger passiert – und lachen darüber.

Tetje: „Ha! Also schon das Umrühren vom Kaffee is ‘ne Form von Lernen. Ich lerne: Je mehr ich rühre, desto mehr Brötchen krieg ich!“

Hein: „Und beim Aufräumen zu Hause? Wer immer das Besteck sortiert, kriegt die extra Portion Butter auf’s Brot. Positive Verstärkung, Tetje.“

Fiete: „Oder beim Fußballtraining: Wer pünktlich ist, bekommt den ersten Schluck Wasser – kleine Belohnung, große Wirkung.“

Skinner notiert sich alles, lächelt zufrieden.

Skinner: „Sehen Sie, Tetje? Operantes Lernen passiert überall, auch im Alltag, im Pub, auf dem Sportplatz oder beim Zähneputzen. Wir müssen nur die Belohnungen und Konsequenzen beachten.“

Tetje schmunzelt: „Also dat nächste Mal, wenn ich die Wäsche aufhänge, warte ich auf Verstärkung – vielleicht ‘ne extra Dose Cola.“

Hein und Fiete kichern, während Tetje die Box wieder auf den Tisch stellt.

Tetje: „Also lernt man eigentlich jeden Tag, ohne dass man groß merkt, dass man lernt. Ob beim Kochen, beim Tanzen, beim Feiern oder beim Backfisch machen am Hafen.“

Skinner: „Exakt. Lernen ist universell, Tetje. Jeder kleine Schritt zählt. Selbst beim Putzen der Fenster oder beim Stricken einer Mütze.“

Am Ende des Abends haben Tetje, Hein und Fiete nicht nur viel gelacht, sondern auch verstanden, dass Behaviorismus praktisch und einfach auf das tägliche Leben übertragbar ist. Skinner nickt zufrieden und macht sich Notizen über ihre kleinen Alltagsversuche.

B.F. Skinner – Kurzlebenslauf:

- Geboren: 20. März 1904, Susquehanna, Pennsylvania, USA

- Gestorben: 18. August 1990, Cambridge, Massachusetts, USA

- Studium: Harvard University (MA 1926, PhD 1931)

- Wirkungsorte: University of Minnesota, University of Indiana, Harvard University

- Forschungsfokus: Behaviorismus, Operante Konditionierung, Verstärkung, Verhaltenstherapie

- Bekannte Werke: „The Behavior of Organisms“ (1938), „Walden Two“ (1948)

Karte der Orte:

Susquehanna (PA, USA) —> Harvard (MA/PhD, MA) —> University of Minnesota —> University of Indiana —> Harvard (Professur)

Links zur Nachverfolgung:

- B.F. Skinner – Wikipedia

- Operante Konditionierung – Simply Psychology

- The Behavior of Organisms (1938)

Das Kapitel 1 ist nun in vierseitiger narrativer Fassung erstellt, mit Alltagssituationen, vereinfachten Beispielen, Dialogen und humorvollen Szenen rund um Tetje, Hein und Fiete.

Wenn du willst, kann ich jetzt Kapitel 2 zu John Watson im gleichen Stil ausarbeiten, ebenfalls mit Alltagsbeispielen und erzählerischem Schnack. Willst du, dass ich das mache?

Kapitel 5 – Jean Piaget und die Kogni-Kunde (ausführliche Version)

Tetje sitzt mit Hein und Fiete auf einer kleinen Bank im Hamburger Hafenpark. Zwischen Möwenrufen und vorbeiziehenden Segelbooten kommt Jean Piaget auf einem Fahrrad vorbei, sein Notizblock fest im Rucksack geschnallt.

Tetje: „Ah, Herr Piaget! Schön, dass Sie vorbeischauen. Ich hab gehört, Sie sind ein Experte für Kinder und wie die denken?“

Piaget: „Ganz richtig, Tetje. Ich untersuche, wie Kinder die Welt begreifen und sich ihre kognitive Struktur entwickeln. Es gibt verschiedene Stadien, vom sensorisch-motorischen bis hin zum formal-operationalen Denken.“

Fiete: „Formal-operational? Heißt dat, wir müssen Mathe können, um zu verstehen?“

Piaget (lächelnd): „Nein, Fiete. Es geht darum, dass man abstrakte Probleme denken kann. Zum Beispiel: Wenn der Hafen mal trockenfallen würde, wie kämen wir ans Wasser?“

Hein grinst: „Also wenn ich dran denke, wo ich meine Bierdose hinleg, das is auch Kognition?“

Piaget: „Ganz genau, Hein. Jede Handlung, jede Beobachtung, formt euer Denken. Und das ist universell, vom Spielen im Sandkasten bis zum Planen von Hafentouren.“

Tetje denkt laut nach: „Und Sie kommen aus der Schweiz, nicht wahr? Genf und Neuchâtel?“

Piaget: „Richtig. Geboren 1896 in Neuchâtel, habe ich später auch in Genf gearbeitet, aber meine Studien führten mich auch nach Paris, wo ich am Institut Jean-Jacques Rousseau forschte. So konnte ich die Entwicklungsstufen der Kinder in verschiedenen Kulturen beobachten.“

Fiete kippt den Kopf schief: „Wat, Kinder aus Paris und Genf ticken gleich? Oder unterschiedlich?“

Piaget: „Grundprinzipien sind gleich, aber die Umwelt formt die Details – wie man sich durch den Hafen bewegt oder welche Spiele man spielt. Denken ist immer ein Zusammenspiel von Erfahrung und inneren Strukturen.“

Tetje zeigt auf ein Kinderkarussell: „Also, die kleinen Lütten lernen beim Schaukeln schon Mathe?“

Piaget: „Vielleicht noch nicht Algebra, aber Ursache-Wirkung, Zeit und Raum – das ist das Fundament.“

Hein und Fiete probieren ein paar Experimente aus: Wer die Möwen richtig einschätzt, wer beim Seilziehen den besten Hebel findet – und Piaget notiert alles im Geiste der Kognitionsforschung.

Tetje: „Also, das nächste Mal, wenn ich den Müll rausbringe oder die Wäsche sortiere, trainiere ich meine kognitiven Fähigkeiten?“

Piaget: „In gewisser Weise, ja! Jede Handlung, jede Beobachtung, jede Entscheidung trägt zum Aufbau deines Denkens bei. Kognition ist überall, nicht nur in Büchern.“

Abschließend erzählt Tetje ein bisschen von Piagets Lebensstationen:

- Geboren: 9. August 1896, Neuchâtel, Schweiz

- Gestorben: 16. September 1980, Genf, Schweiz

- Studium & Forschung: Universität Neuchâtel, Institut Jean-Jacques Rousseau, Paris

- Forschungsfokus: Kinderpsychologie, kognitive Entwicklung, Stadien des Denkens

Einfache Karte der Orte:

Neuchâtel (Geburtsort, Studium) ---> Genf (Forschung, Professur) ---> Paris (Institut Jean-Jacques Rousseau, Studien)

Links zur Nachverfolgung:

Kapitel 6 – Ivan Pavlov und die Glocke (narrativer Dialog)

Kapitel 6 – Ivan Pavlov in der Lebenskombüse

Tetje sitzt auf einem kleinen Schemel in der Lebenskombüse seines Kutters, Hein rührt im Topf mit Suppe, Fiete schneidet Gemüse. Bootsmann liegt unter dem Tisch, die Ohren gespitzt. Pavlov tritt herein, trägt eine kleine Glocke und einen Teller mit Leckerlis.

Tetje: „Ah, Herr Pavlov! Schön, dass Sie hier sind. Ich hab gehört, Sie erklären, wie wir lernen – und sogar die Hunde.“

Pavlov: „Ganz richtig, Tetje. Heute zeige ich Ihnen, wie Lernen funktioniert, wenn man zwei Dinge miteinander verknüpft. In der Fachsprache nennt man das Assoziation – also einfach: Dinge miteinander verbinden.“

Bootsmann wackelt aufgeregt mit dem Schwanz.

Fiete: „Also wie wenn ich immer die Küche betrete und automatisch Hunger bekomme?“

Pavlov: „Genau! Der erste Schritt ist der Reiz – das ist etwas, das deine Sinne wahrnehmen. Zum Beispiel der Klang der Glocke oder der Duft von frisch gebratenem Fisch. Dann folgt die Reaktion – wie Bootsmanns Speicheln oder dein Hungergefühl. Und durch Wiederholung merkt sich das Gehirn: ‚Ah, das gehört zusammen.’“

Tetje: „Also Reiz = Glocke, Reaktion = Speichel, Wiederholung = immer wieder Futter dazu. Wat für’n Alltagsbeispiel für uns?“

Hein kippt ein bisschen Suppe auf seinen Löffel und macht eine kleine Schwingbewegung.

Hein: „Wenn ich jedes Mal, wenn ich das Kochmesser schwinge, eine Karotte schnibbeln darf, merk ich mir schnell: Messer schwingen = Karotte kriegen.“

Fiete: „Oder beim Tanzen: Wenn ich bei jedem Schritt auf die Musik klopfe, macht Bootsmann mit – Reiz = Musik, Reaktion = Schritt, Wiederholung = Routine lernen.“

Bootsmann springt auf, wedelt mit dem Schwanz und stupst Pavlov an.

Tetje (lacht): „Siehst du, Bootsmann? Du lernst ja schon mit. Jede Bewegung, jede Wahrnehmung – schon ne kleine Lernstunde.“

Pavlov: „Ja, genau. Und das gilt auch für Kinder: Hände waschen, Spuren im Sand hinterlassen, Klatschen, wenn man den Ball fängt – das alles trainiert Sinne und Bewegung. Der Reiz kann alles sein: Glocke, Wasser, Farbe, Musik. Die Reaktion kann alles sein: Speichel, Bewegung, Lachen. Und die Wiederholung verknüpft Reiz und Reaktion im Kopf.“

Tetje holt einen kleinen Topf Wasser, klopft rhythmisch auf den Deckel.

Tetje: „Also Reiz: Deckelklopfen, Reaktion: Bootsmann wackelt mit dem Schwanz, Wiederholung: lernen, dass Klopfen heißt: Aufmerksamkeit!“

Hein mischt sich ein: „Oder wenn wir beim Gemüse schneiden immer die Reihenfolge beachten – Karotte, Zwiebel, Lauch – die Hände lernen automatisch, was zu tun ist. Reiz = Gemüse vor dir, Reaktion = schneiden, Wiederholung = Routine üben.“

Fiete: „Ich merk schon, Lernen passiert überall – beim Kochen, Putzen, Tanzen, Spielen. Alles Reiz, Reaktion, Wiederholung.“

Bootsmann dreht sich im Kreis, legt sich wieder hin, zufrieden, dass alle seine kleinen Bewegungen verstanden haben.

Tetje: „Wat lernen wir? Lernen ist kein Hexenwerk, jeder kleine Schritt zählt – und mit Humor und Bewegung klappt’s gleich viel besser.“

Pavlov nickt zufrieden, notiert sich die kleinen Experimente der Lebenskombüse.

Kurzlebenslauf Ivan Pavlov:

- Geboren: 14. September 1849, Rjasan, Russland

- Gestorben: 27. Februar 1936, Leningrad, Russland

- Studium & Forschung: Universität von Sankt Petersburg, Experimente zur Verdauung und klassischen Konditionierung

- Wirkungsorte: Rjasan (Geburt), Sankt Petersburg (Studium & Forschung), Leningrad (spätere Lebensjahre)

Einfache Karte der Orte:

Rjasan (Geburtsort) ---> St. Petersburg (Studium & Forschung) ---> Leningrad (spätere Lebensjahre)

Links zur Nachverfolgung:

Kapitel 10 – Abraham Maslow und die Hierarchie vom Hafen

Tetje sitzt mit Hein und Fiete auf dem Kutterdeck. Bootsmann liegt neben dem Poller, wackelt mit dem Schwanz und beobachtet jede Bewegung. Auf einmal taucht Abraham Maslow auf, trägt ein großes Notizbuch und eine kleine Flagge mit einer Pyramide drauf.

Tetje: „Ah, Herr Maslow! Was haben Sie diesmal für’n Plan mitgebracht?“

Maslow: „Hallo Tetje! Ich möchte Ihnen zeigen, wie Menschen motiviert sind – und dass wir alle bestimmte Bedürfnisse haben, die aufeinander aufbauen. Ich nenne das die Bedürfnispyramide.“

Fiete: „Pyramide? Wat muss ich da klettern oder wat?“

Maslow: „Im übertragenen Sinne, Fiete. Ganz unten stehen die Grundbedürfnisse: Essen, Trinken, Schlaf. Wenn die erfüllt sind, wollen wir Sicherheit – ein warmes Dach über dem Kopf, ein stabiles Boot im Hafen. Darauf folgen soziale Bedürfnisse: Freunde, Familie, Gemeinschaft. Dann Anerkennung – Lob für die geleistete Arbeit. Ganz oben steht Selbstverwirklichung – Dinge tun, die uns wirklich erfüllen, wie ein perfektes Fischbrötchen backen oder ein Lied singen, das die Möwen begeistert.“

Bootsmann bellt einmal, springt auf und dreht sich im Kreis. Tetje lacht:

Tetje: „Also Bootsmann will wohl auch erst was zu futtern haben, bevor er sich selbst verwirklicht – zum Beispiel den perfekten Schwanzwedel zeigen.“

Hein: „Genau! Und beim Training im Hafen: Erst muss man die Balance halten – das is Grundbedürfnis. Dann lernt man Seile klettern, mit den Kollegen zusammenarbeiten – soziale Bedürfnisse. Und wenn man dann den Mast erklommen hat, is dat Anerkennung und Selbstverwirklichung in einem.“

Maslow: „Exakt, Hein! Sehen Sie, jede Handlung, jedes Spiel kann man auf diese Pyramide übertragen. Selbst beim Kochen: zuerst Zutaten sichern (Grundbedürfnis), dann gemeinsam schnippeln (soziale Bedürfnisse), danach das Gericht präsentieren (Anerkennung), und am Ende kreativ variieren (Selbstverwirklichung).“

Fiete springt auf, sammelt kleine Fische aus einem Eimer.

Fiete: „Also wenn ich diese Fische sortiere, sie koche, und die anderen probieren lassen – dann lerne ich gleich alles: Grundbedürfnis, Zusammenarbeit, Lob, und am Ende kann ich mein eigenes Rezept ausprobieren.“

Bootsmann stupst Fiete sanft an, wedelt mit dem Schwanz, als wollte er sagen: „Und ich bekomme meinen Teil.“

Tetje: „Wat lernen wir? Man muss von unten anfangen, bevor man oben angekommen ist. Erst satt werden, dann sicher sein, dann Freunde haben, dann Lob bekommen – und am Ende kann man richtig kreativ sein. Dat is wie ‘ne Hafenleiter: Stufe für Stufe.“

Maslow nickt zufrieden, während Hein und Fiete kleine Bewegungsspiele einbauen: Balancieren auf einer Planke für Sicherheit, gegenseitiges Hochhelfen für soziale Bedürfnisse, Wettläufe für Anerkennung, kreative Ideen für Selbstverwirklichung.

Tetje: „Und Bootsmann? Wat is mit ihm?“

Maslow (lacht): „Auch Hunde haben ihre Pyramide. Essen, Schlaf, Spielkameraden, Lob vom Herrchen – und am Ende selbst entscheiden, wo er liegen will.“

Am Ende des Tages liegen alle zufrieden im Hafenbecken der Abendsonne, haben ein bisschen gelernt, gelacht, sich bewegt – und die Pyramide des Lebens ist ganz praktisch und greifbar geworden.

Kurzlebenslauf Abraham Maslow:

- Geboren: 1. April 1908, Brooklyn, New York, USA

- Gestorben: 8. Juni 1970, Menlo Park, Kalifornien, USA

- Studium & Forschung: University of Wisconsin, Brooklyn College, Brandeis University

- Forschungsfokus: Humanistische Psychologie, Motivation, Bedürfnishierarchie, Selbstverwirklichung

- Wirkungsorte: New York (Studium & Lehre), Brandeis University (Forschung & Lehre)

Einfache Karte der Orte:

Brooklyn, NY (Geburtsort & Studium) ---> Wisconsin (Studium) ---> Brandeis University, MA (Forschung & Lehre) ---> Kalifornien (spätere Lebensjahre)

Links zur Nachverfolgung:

Kapitel 2 – John Watson auf’m Kutter

Behavioristische Experimente auf hoher See: Kann man Menschen konditionieren, wenn der Wind gegenan weht?

Tetje sitzt auf dem Vorschiff seines alten Kutters, die Seeluft weht rau und salzig, die Möwen kreischen über dem Hafen von Düsseldorf-Westhafen. Ein kräftiger Wind hebelt die Segel und bringt das Holz unter ihm zum Knarzen. Hein hält eine Thermoskanne Kaffee bereit, Fiete lehnt am Poller mit einem Fischernetz in der Hand — und dann taucht John Watson auf, in einem Fischerhemd, mit wettergegerbtem Gesicht und einem Notizblock unter dem Arm.

Tetje: „Ah, Herr Watson! Schön dass Sie mit uns auf Fahrt kommen. Ich hab gehört, Sie haben eine einfache Theorie vom Verhalten – sagen Sie mal, gilt dat auch beim Fang von ’nem Dorsch?“

Watson (lächelnd): „Ganz genau, Herr Velmede. Ich untersuche, wie Reize und Reaktionen miteinander verknüpft sind – und ob man Verhalten vorhersagen kann. Auf See, im Alltag, selbst beim Angeln.“

Fiete wirft einen Fisch ins Netz, Bootsmann sitzt neben ihnen und schaut neugierig zu.

Watson: „Hier auf dem Kutter ist der Reiz ganz klar: das Klingeln der Glocke, das Rauschen des Windes oder das Klösen des Netzes. Die Reaktion: ein Griff zum Haken, ein Lächeln, das Einholen des Netzes. Wiederholt sich das oft genug — dann entsteht Gewohnheit, Verhalten wird geformt.“

Hein nimmt einen kräftigen Schluck Kaffee und grinst: „Also wenn ich jedes Mal ’nen Fisch rauszieh, wenn die Glocke klingelt, lerne ich automatisch: Glocke = Fisch?“

Watson: „So könnte man es formulieren. Natürlich ist das Leben komplexer als im Labor-Versuch, aber der Grundgedanke bleibt: Verhalten hängt ab von den Reizen in der Umwelt und den Konsequenzen, die folgen.“

Tetje denkt laut nach: „Und wat heißt das für uns an Land? Wenn ich jeden Mittwoch ’ne Runde um den Hafen dreh, und danach ’nen Kuchen kriege — lerne ich dann, dass Mittwoch = Kuchen?“

Watson: „Im Prinzip ja. In der Verhaltenspsychologie sprechen wir von kontingenten Verstärkern: Wenn eine bestimmte Handlung zuverlässig gefolgt wird von einer positiven Konsequenz, wird sie wahrscheinlicher.“

Bootsmann hebt eine Pfote, Fiete lacht: „Ich muss meine Pfote heben, um ’nen Leckerli zu kriegen – das heißt ich werd’ bald ’n Pawlowscher Hund?“

Watson: „Wohl eher ein Velmede’scher Hund, mein Junge. Aber der Gedanke stimmt: Wiederholung erzeugt Muster im Verhalten.“

Zum Ende des Tages zieht der Kutter behutsam in den Hafen zurück. Der Wind hat sich gelegt, die Sonne glitzert auf der Wasseroberfläche. Tetje, Hein und Fiete trinken einen Schluck Grog, Bootsmann liegt zufrieden zu ihren Füßen.

Tetje: „Also hab ich heute gelernt: Nicht nur die Möwen, auch wir sind konditionierbar – vom Wind, von den Glocken, vom Fischfang und vom Kuchen. Dat Leben lebt sich leichter, wenn man weiß, was spielt.“

Watson nickt, notiert sich ein paar Gedanken in seinem Block, während der Kutter gegen die Wellen glitt.

Kurzlebenslauf John Watson:

- Geboren: 9. Januar 1878, Hopkinsville, Kentucky, USA

- Studien: University of Chicago (PhD)

- Forschungsfokus: Behaviorismus, Vorhersage von Verhalten, „Psychology as the Behaviorist Views It“ (1913)

- Wirkungsorte: Johns Hopkins University, University of London

Albert Bandura und die Möwen

Lernen am Modell: Tetje schaut, wie Möwen Tricks beim Fischeklau anwenden

Die Sonne hängt tief über dem Hafen, das Wasser glitzert wie zerknittertes Silber. Tetje sitzt auf einer alten Holzbank am Kuttersteg, Hein legt sich den Schal zurecht, Fiete schnappt nach den herumfliegenden Möwen. Plötzlich fliegt eine besonders dreiste Möwe direkt auf den Fischstand zu, schnappt sich ein Stück Hering und verschwindet wieder, bevor der Kutterbootmann reagieren kann.

Tetje: „Nu siehste, Hein, dat is Lernen am Modell! Die eine Möwe zeigt den Trick, und die anderen merken sich dat sofort.“

Hein: „Also echt, die Möwen ham mehr Coaching im Blut als ich im ganzen Leben.“

Fiete: „Und was sagt Herr Bandura dazu, Tetje?“

Tetje greift nach seinem Notizblock und beginnt zu skizzieren: „Bandura hat gesagt: Verhalten lernt man nicht nur durch eigene Erfahrung, sondern auch durch Beobachtung. Sehen, wie andere handeln, und dann selbst ausprobieren — dat nennt man Imitation. Nu guck dir die Möwen an: Sie beobachten, wie die Erste den Fisch stibitzt, merken sich die Technik, und schon wird’s zum Gruppenverhalten.“

Watson, der zufällig vorbei kam, nickt anerkennend: „Interessant. Die klassische Konditionierung erklärt das nicht. Hier handelt es sich um soziales Lernen: Beobachten → Imitieren → Verstärkung durch Erfolg.“

Tetje: „Genau, und Bandura spricht noch von der Selbstwirksamkeit: Wenn eine Möwe merkt, ich kann den Fisch kriegen, dann steigt ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Dann probiert sie’s auch selbst.“

Fiete wedelt mit den Armen, zeigt auf eine Möwe, die das Netz von Hein untersucht: „Also wenn ich sehe, wie die eine Möwe ’nen Fisch klaut, und ich mach dat nach, bin ich dann auch gleich selbstwirksam?“

Tetje lacht: „Ja, Fiete, wenn de dat durchziehst! Beobachten, ausprobieren, Erfolg haben — dat stärkt Vertrauen in das eigene Handeln. Dat gilt für Menschen wie für Möwen.“

Hein reibt sich die Hände: „Also brauch ich nur ’ne clevere Möwe als Lehrer, und ich krieg dat Angeln beigebracht?“

Tetje nickt: „Im Prinzip ja. Bandura hat auch gesagt: Nicht jeder Nachahmende lernt gleich. Motivation, Aufmerksamkeit und die Umwelt spielen ne Rolle. Die Möwe, die hungrig ist und ne Chance sieht, lernt schneller.“

Die Möwen drehen wieder ihre Runden über dem Hafen. Tetje schaut ihnen nach, nimmt einen kräftigen Schluck Kaffee und murmelt: „Lernen am Modell — dat is vielleicht einfacher, als selbst alles auszuprobieren. Aber man muss aufpassen: Nicht jeder Trick taugt für jeden. Wie bei uns Menschen.“

Kurzlebenslauf Albert Bandura:

- Geboren: 4. Dezember 1925, Mundare, Alberta, Kanada

- Studien: University of British Columbia, University of Iowa

- Forschungsfokus: Soziales Lernen, Beobachtungslernen, Imitation, Selbstwirksamkeit

- Wirkungsorte: Stanford University

- Schlüsselwerke: „Social Learning Theory“ (1977), „Aggression: A Social Learning Analysis“ (1973)

Wenn du willst, kann ich für die nächsten Kapitel direkt die ganze Serie im gleichen Stil vorbereiten, jedes Kapitel mit:

- ausführlicher, dialogreicher Geschichte

- Bezug auf Theorien / Aussagen der Psychologen

- Infokasten am Ende

- WordPress-kompatible Formatierung

Ich kann sofort mit Kapitel 4 – Sigmund Freud auf’m Marktplatz weitermachen.

Willst du, dass ich das direkt erstelle?

Lev Vygotsky und das Lernen in der Gemeinschaft

Wie man mit anderen zusammen wächst: Tetje beobachtet die Hafencrew beim gemeinsamen Arbeiten

Die Sonne steht hoch über dem Hafen, die Möwen kreischen, und auf dem Kutter herrscht emsiges Treiben. Tetje sitzt auf dem Vorschiff, Hein sortiert Netze, Fiete balanciert auf dem Deck, und der Bootsmann zeigt einer jungen Möwe, wie sie geschickt einen Fisch aus dem Netz stibitzt.

Tetje kratzt sich am Kinn: „Nu siehste, Hein, dat is genau Vygotsky: Lernen passiert nicht allein. Die Möwe lernt von der anderen Möwe, der junge Mensch lernt von den Alten — und wir lernen von all den kleinen Tricks, die man uns vormacht.“

Hein legt das Netz zur Seite: „Also brauch ich nur noch ne Möwe als Mentor, und ich kann angeln lernen?“

Tetje lacht: „Genau! Vygotsky hat die ‘Zone der nächsten Entwicklung’ beschrieben: Dat is der Bereich zwischen dem, was jemand schon kann, und dem, was er noch nicht kann, aber mit Hilfe lernen könnte. Wenn de jemanden hast, der dir zeigt, wie’s geht, wächst de schneller.“

Fiete wippt auf den Zehenspitzen: „Also die Möwe zeigt mir, wie ich den Hering kriege, und ich probier’s selbst — dat heißt, ich bin in meiner Zone der nächsten Entwicklung?“

Tetje nickt: „Jawohl, Fiete! Und Vygotsky sagt auch: Sprache ist ein Werkzeug. Indem wir miteinander sprechen, uns Anweisungen geben, Geschichten erzählen, wird Lernen möglich. Ohne Kommunikation kein Fortschritt, weder bei uns noch bei den Möwen.“

Watson, der zufällig wieder vorbeikommt, murmelt: „Interessant. Bei Bandura war es das Beobachten, hier wird zusätzlich das soziale Umfeld zum Lernmotor.“

Tetje: „Richtig. Bei Vygotsky geht’s ums Miteinander. Lernen ist immer ein soziales Geschehen. Die Möwen im Schwarm zeigen’s uns: Wenn eine’s vormacht, lernen alle. Genau wie wir in der Hafencrew, Hein.“

Die Sonne glitzert auf den Wellen, der Kutter bewegt sich sanft hin und her, und Tetje denkt laut: „Also, dat Lehren und Lernen passiert nicht nur im stillen Kämmerlein. Wir lernen voneinander, wir wachsen zusammen, wir werden besser durch die, die schon weiter sind als wir. Dat ist Vygotsky pur.“

Kurzlebenslauf Lev Vygotsky:

- Geboren: 17. November 1896, Orscha, Weißrussland

- Studien: Universität Moskau

- Forschungsfokus: Kulturelle Entwicklung, soziales Lernen, Zone der nächsten Entwicklung, Sprache als Werkzeug des Denkens

- Wirkungsorte: Moskau, Sowjetunion

- Schlüsselwerke: „Thought and Language“ (1934), „Mind in Society“ (1978, posthum)

Dann gestalten wir erstmal Kapitel 5 – Edward Thorndike auf’m Kutter, als lockeren Rahmen, in dem Thorndike selbst zu Wort kommt – hanseatisch entspannt, mit Zitaten oder sinngemäßen Aussagen zu seinen Theorien (Lernen durch Versuch und Irrtum, Gesetz des Effekts, Verstärkung). Der Text ist bewusst noch nicht narrativ ausgearbeitet, sondern wie ein „Raum für Thorndike“, den wir später erweitern können.

Kapitel 5 – Edward Thorndike auf’m Kutter

Versuch und Irrtum, Grog und Gesetz des Effekts: Thorndike erzählt

Tetje sitzt auf der Reling, Hein stemmt den Anker, Fiete versucht, einen Hering aus dem Netz zu fischen, und plötzlich kommt Edward Thorndike an Bord. Er trägt einen wetterfesten Mantel, einen Notizblock unter dem Arm, und schaut über das Wasser.

Thorndike nickt Tetje zu:

- „Dat Lernen passiert nicht durch bloßes Zuschauen, sondern durch Handeln. Versuch und Irrtum, mein Freund, das ist der Schlüssel.“

- „Wenn eine Handlung eine angenehme Folge hat, wird sie wahrscheinlicher wiederholt. Dat nenne ich das Gesetz des Effekts.“

- „Man kann Tiere beobachten, Menschen beobachten — und aus den Folgen lernen. Nicht alles ist Theorie, ein bisschen Praxis gehört immer dazu.“

- „Jeder kleine Erfolg verstärkt das Verhalten. Gutes muss belohnt werden, und dann wächst’s wie das Segel im Wind.“

- „Man muss Geduld haben. Lernen braucht Zeit, Wiederholung, und manchmal auch ’nen kleinen Fehler, um zu verstehen, was richtig ist.“

- „Versuch macht kluch — dat gilt in der Psychologie wie beim Fischeklau auf’m Kutter.“

Tetje kratzt sich am Kopf: „Dat is ja fast wie bei uns in der Hafencrew: Probieren, scheitern, neu probieren, Erfolg feiern — Thorndike würde sich hier wohl zu Hause fühlen.“

Kurzlebenslauf Edward Thorndike:

- Geboren: 31. August 1874, Williamsburg, Massachusetts, USA

- Studien: Harvard University, Columbia University

- Forschungsfokus: Lernen durch Versuch und Irrtum, Gesetz des Effekts, Tierpsychologie

- Wirkungsorte: Teachers College, Columbia University

- Schlüsselwerke: „Animal Intelligence“ (1898), „Educational Psychology“ (1913)

Alles klar, Tetje! ⚓️

Dann machen wir Kapitel 5 – Edward Thorndike, erzählerisch, nicht auf dem Boot, sondern in einem passenden Alltagsszenario seiner Zeit (frühes 20. Jahrhundert, New York / akademisches Umfeld). Ich baue seine Zeitgenossen ein:

- Musik: Scott Joplin (Ragtime, Popularität um 1900)

- Wissenschaft: John Dewey (Kollege in der Bildungspsychologie, Pragmatismus)

- Kunst: Mary Cassatt (amerikanische Malerin, Porträts, Impressionismus)

Die Szene soll locker, hanseatisch kommentiert, dialogreich sein, Thorndike darf „zitieren“ und die Theorie erklären, aber wir behalten die Unterhaltungs- und Alltagsmetapher, damit der Text direkt für WordPress passt.

Kapitel 5 – Edward Thorndike im Salon der Zeitgenossen

Versuch und Irrtum zwischen Ragtime, Pädagogen und Porträtmalerei

Edward Thorndike sitzt in einem sonnendurchfluteten Salon in New York, das Fenster offen zur Fifth Avenue. Scott Joplin spielt leise Ragtime auf einem Klavier im Hintergrund, während John Dewey auf einem Stuhl neben ihm Notizen macht. Mary Cassatt malt in einer Ecke ein Porträt der Szene, ihre Pinselstriche leicht, fast tänzerisch.

Thorndike nimmt seinen Notizblock und sagt:

- „Dat Lernen geschieht durch Versuch und Irrtum. Wer probiert, macht Fehler — und lernt.“

Dewey nickt zustimmend: „Genau, Edward. Aber vergiss nicht: Die Konsequenz der Handlung formt das Lernen.“

Thorndike lächelt hanseatisch: „Jawohl. Wenn eine Handlung angenehme Folgen hat, wird sie wiederholt. Gesetz des Effekts, dat nenne ich.“

Er blickt auf Joplin:

- „Selbst Musik, John, ist Versuch und Irrtum. Noten ausprobiert, Rhythmus angepasst, Publikum reagiert — und man lernt.“

Cassatt nickt mit Pinsel in der Hand: „Ich sehe es in der Malerei: Pinselstrich auf Leinwand, Fehler, Korrektur, und plötzlich entsteht Kunst. Genau wie bei Ihnen, Edward.“

Thorndike nimmt einen Schluck Tee: - „Jeder kleine Erfolg verstärkt Verhalten. Ob in der Wissenschaft, der Musik oder der Kunst — Belohnung stärkt die Wiederholung. Versuch macht kluch, dat gilt überall.“

- „Man muss Geduld haben. Lernen braucht Zeit, Wiederholung und manchmal auch ’nen kleinen Fehler, um zu verstehen, was richtig ist.“

Tetje, der in Gedanken wie üblich kommentiert, murmelt leise zu sich selbst: „Thorndike würd’ sich hier wohl fühlen — zwischen Ragtime, Denkern und Künstlerinnen. Lernen is’ überall, man muss nur hinschauen.“

Kurzlebenslauf Edward Thorndike:

- Geboren: 31. August 1874, Williamsburg, Massachusetts, USA

- Studien: Harvard University, Columbia University

- Forschungsfokus: Lernen durch Versuch und Irrtum, Gesetz des Effekts, Tierpsychologie

- Wirkungsorte: Teachers College, Columbia University

- Schlüsselwerke: „Animal Intelligence“ (1898), „Educational Psychology“ (1913)

Zeitgenossen im Salon:

- Scott Joplin (Musik): Ragtime-Komponist, Popularität um 1900

- John Dewey (Wissenschaft): Pragmatiker, Bildungsreformer, Kollege der Psychologie

- Mary Cassatt (Kunst): Amerikanische Malerin, Impressionismus, Porträts

Wenn du willst, kann ich im nächsten Schritt die ganze Serie der Kapitel bis zum aktuellen Ende in diesem erzählerischen Stil vorbereiten, mit allen Psychologen, Dialogen, hanseatischem Humor, Zeitgenossen, Infokästen und WordPress-kompatiblen Absätzen.

Willst du, dass ich das direkt mache?

Kapitel 6 – Donald Hebb und die neuronale Welle

Wenn Neuronen tanzen: Tetje beobachtet das Gehirn als Orchester

Donald Hebb sitzt in einem hellen Studierzimmer in Montreal, das Fenster offen auf den Campus. Auf einem alten Grammophon spielt Glenn Miller swingende Töne, die Luft vibriert leicht. Neben ihm steht seine Kollegin Brenda Milner, die kognitiven Experimente vorbereitet, und Carl Rogers schaut vorbei, um ein paar Gedanken zur humanistischen Psychologie auszutauschen. Tetje lehnt an der Wand, wie immer mit einem halben Grinsen, und schreibt seine Beobachtungen auf.

Hebb hebt die Hände:

- „Seht ihr, wie die Neuronen zusammenarbeiten? Wenn sie gleichzeitig feuern, verbinden sie sich stärker. Dat nenne ich die synaptische Verstärkung.“

- „Oder anders gesagt: Neurons that fire together, wire together.“

- „Wenn ein Lernreiz auftaucht, entsteht eine Kettenreaktion im Gehirn. Erfahrung baut Netzwerke, wie Wellen auf dem Wasser.“

Brenda Milner nickt: „Die Experimente mit Gedächtnis und Kortex zeigen, dass Verhalten und Erfahrung die neuronale Struktur verändern.“

Hebb lächelt hanseatisch: „Jawohl, jedes kleine Erlebnis, jeder Erfolg, jede Wiederholung verstärkt bestimmte Bahnen. Wie beim Training: Übung macht neuronale Meister.“

Carl Rogers murmelt: „Das passt gut zur humanistischen Sicht: Menschen wachsen durch Erfahrungen und soziale Interaktion.“

Hebb lehnt sich zurück, nimmt einen Schluck Kaffee:

- „Man kann das Lernen nicht isoliert betrachten. Gehirn, Umwelt, Handlung – alles ist verbunden. Die neuronale Welle rollt, solange wir handeln, beobachten, ausprobieren.“

- „Und merkt euch: Auch kleine Erfolge summieren sich. Die Bahnen werden stärker, Routinen festigen sich, Fähigkeiten wachsen.“

Tetje schmunzelt: „Also Hebb sagt im Prinzip: Wat wir tun, verändert, wie wir denken. Dat Gehirn is’ wie ’n Hafen voller Wellen – wenn sie zusammenlaufen, formen sie Stromschnellen.“

Kurzlebenslauf Donald Hebb:

- Geboren: 22. Juli 1904, Chester, Nova Scotia, Kanada

- Studien: Dalhousie University, McGill University

- Forschungsfokus: Neuropsychologie, Lernprozesse, synaptische Verstärkung, neuronale Netzwerke

- Wirkungsorte: McGill University

- Schlüsselwerke: „The Organization of Behavior“ (1949)

Zeitgenossen im Zimmer:

- Brenda Milner (Neurowissenschaften): Pionierin der Gedächtnisforschung

- Carl Rogers (Psychologie): Humanistische Psychologie, Gesprächstherapie

- Glenn Miller (Musik): Swing-Band-Leader, populäre Musik der Zeit

Kapitel 7 – Carl Rogers und die Selbstentfaltung

Menschlichkeit im Salon: Wenn Wachstum zur Hafenrundfahrt wird

Es ist später Nachmittag im lichtdurchfluteten Wintergarten einer alten Villa bei La Jolla. Ein sanfter Pazifikwind streicht durch geöffnete Fenster, Palmen rauschen leise. Carl Rogers sitzt bequem in einem Ledersessel, neben ihm stehen eine Karaffe Wasser und ein kleines Notizbuch. Im Raum sind seine Zeitgenossen versammelt: Abraham Maslow – lässig lehnt er an der Fensterbank, Viktor Frankl – mit ausgestrecktem Blick aufs Meer, und Natalie Rogers – seine Tochter und kreative Persönlichkeit, die Notizen macht.

Tetje lehnt mit einem Kaffee in der Hand an der Wand und lauscht.

Rogers beginnt mit ruhiger Stimme:

„Ich glaube fest daran: Jeder Mensch trägt in sich das Potential zur Veränderung, zur Reifung. Die Aufgabe ist nicht, ihn zu reparieren, sondern ihm Raum zu geben, zu wachsen.“

Maslow murmelt zustimmend:

„Selbstverwirklichung – das Lebendig‑werden der eigenen besten Möglichkeiten.“

Frankl nickt:

„Und nicht nur das: Sinn finden im Tun, im Werden, nicht nur im Haben.“

Natalie ergänzt:

„Mein Vater sagt oft: ‚Der Weg zur Person ist nicht ein Finden – sondern ein Werden.‘“

Carl Rogers lehnt sich zurück und fährt fort:

„In der Begegnung mit einem Menschen darf ich keine Rolle spielen, sondern muss echt sein. Echtheit, Empathie, bedingungslose Wertschätzung: dat sind die Bausteine.“

„Wenn zwei Menschen in psychologischem Kontakt sind, der eine in einem Zustand von Verletzlichkeit – und der andere in Echtheit, Empathie und bedingungsloser Wertschätzung – dann verändern sich Dinge.“ Psychology Today+2Encyclopedia Britannica+2

„Ich sehe, wie Menschen sich entfalten, wenn wir Raum schaffen, statt dirigieren. Dat Wachstum findet statt, wenn wir Vertrauen schenken.“

Tetje hebt den Blick: „Also is’ das wie bei uns an ’m Hafen: Wenn ich dem jungen Matrosen vertrau, dass er das Segel hinbekommt, wächst er – nicht wenn ich jede Bewegung vorschreib.“

Rogers lächelt: „Genau, Leute wachsen nicht unter Kontrolle, sondern in Freiheit und Verbindung.“

Maslow lehnt sich vor: „Carl, dat erinnert mich an meine Spitze der Bedürfnisse – wenn Grundbedürfnisse gedeckt sind, wächst das, was wir sein können.“

Frankl fügt hinzu: „Und wenn wir diese Freiheit nutzen, um Sinn zu schaffen, dann sind wir nicht nur erfüllt – wir sind authentisch.“

Natalie schaut Rogers an: „Mein Vater sagt gern: ‚Es ist nicht genug, daß ein Baum wächst – er muß Raum haben, damit seine Wurzeln Luft bekommen.’“

Rogers steht auf, geht zum Fenster und schaut hinaus: „Wir reden hier von Selbstentfaltung, nicht von Optimierung nach fremden Maßstäben. Der Maßstab ist das eigene Erleben, nicht der Idealtyp.“

Er schaut Tetje an: „Tetje, wenn du auf deinem Kutter sitzt, mit Wind im Gesicht, wie fühlst du dich da?“

Tetje grinst: „Meerweh, Freiheit – dat macht mich echt. Und richtig.“

Rogers: „Da hast du’s! Echtheit ist die Haltung. Wenn du dieser bist – dann wächst du.“

Kurzlebenslauf Carl Rogers:

- Geboren: 8. Januar 1902, Oak Park, Illinois, USA Encyclopedia Britannica+1

- Gestorben: 4. Februar 1987, La Jolla, Kalifornien, USA Encyclopedia Britannica+1

- Forschungsfokus: Personzentrierte Therapie, Selbstaktualisierung, humanistische Psychologie Simply Psychology+1

- Schlüsselwerke: Client‑Centered Therapy (1951) Simply Psychology+1, On Becoming a Person (1961) Psychology Today+1

Zeitgenossen im Salon:

- Abraham Maslow (Psychologie) – Mitbegründer der humanistischen Psychologie. psy.dmu.ac.uk+1

- Viktor Frankl (Psychologie / Existenzanalyse) – Sinnorientierung, humanistische Perspektive. Discover Magazine+1

- Natalie Rogers (Kunst & Therapie) – Tochter von Carl Rogers, Pionierin der Person‑zentrierten Expressive Arts. Wikipedia

Wenn das Denken alt wird und jung zugleich: Piaget beobachtet kognitive Wellen

Ein kühler Herbstnachmittag fällt durchs große Fenster des Gemeinschaftsraums im Altenheim „St. Katharina“. Sonnenlicht glitzert auf dem Parkett, während die Bewohner beim Kaffee sitzen, einige Karten spielen, andere sich über alte Zeiten unterhalten. Jean Piaget sitzt in einem bequemen Sessel, Notizblock auf dem Schoß, und beobachtet aufmerksam die kleinen Aktivitäten.

Neben ihm sind seine Zeitgenossen versammelt: Lev Vygotsky, der eifrig über die sozialen Interaktionen der Senioren diskutiert, Albert Bandura, der die Modell-Lerneffekte auf die Zimmernachbarn zeigt, und Mary Ainsworth, die Bindungsforscherin, die behutsam mit einer älteren Dame in Interaktion tritt. Tetje lehnt am Türrahmen, die Augen halb geschlossen, die Gedanken wie immer hanseatisch kommentierend: „Nu, dat Denken is’ überall, alt und jung zugleich – man muss nur hinsehen.“

Piaget beginnt, die Beobachtungen laut zu kommentieren:

„Seht ihr, wie die Bewohner versuchen, die Karten richtig zu legen? Sie manipulieren Objekte, prüfen Hypothesen – dat is der Kern kognitiver Entwicklung. Auch im Alter entsteht noch Denken, wenn auch auf andere Weise.“

Vygotsky nickt:

„Und sie lernen voneinander. Die sozialen Interaktionen fördern das Verständnis, genau wie in der Kindheit – nur anders strukturiert.“

Bandura grinst:

„Und sie beobachten, imitieren und verstärken Verhaltensweisen. Ich sehe klare Modell-Lerneffekte, Tetje, sogar beim Kartenspielen!“

Piaget blättert in seinem Notizblock und sagt:

„Die Stufen der kognitiven Entwicklung – sensomotorisch, präoperational, konkret-operational, formal-operational – zeigen sich auch hier. Vielleicht nicht exakt, aber die Prinzipien bleiben. Erwachsene denken anders, aber Prinzipien wie Assimilation und Akkommodation gelten immer noch.“

Mary Ainsworth schaut auf die Interaktion zwischen einer Pflegerin und einer Bewohnerin:

„Bindung ist auch im Alter wichtig. Sie beeinflusst, wie Menschen neue Erfahrungen aufnehmen und verarbeiten.“

Piaget nickt, hanseatisch schmunzelnd:

„Und merkt euch: Lernen passiert durch Erfahrung. Wer nur passiv beobachtet, wächst nicht. Wer aktiv manipulierend agiert, adaptiert sein Denken. Dat gilt für Kinder, für Erwachsene, für die Alten hier.“

Tetje lehnt sich vor und murmelt: „Also, wer noch Karten legt, redet, denkt und ausprobiert, der bleibt geistig auf Zack – dat is’ kognitives Training pur.“

Piaget fährt fort, zitiert eigene Gedanken:

„Kinder sind kleine Wissenschaftler. Sie bauen Theorien über die Welt. Auch ältere Menschen tun dat, nur langsamer und mit mehr Erfahrung.“

„Man darf ihnen nicht alles abnehmen. Sie müssen ausprobieren, Fehler machen, Hypothesen prüfen. Nur so entsteht echtes Verständnis.“

„Assimilation: Ich ordne neue Erfahrungen meinen bisherigen Schemata zu. Akkommodation: Ich passe meine Schemata an die neue Erfahrung an.“

Vygotsky nickt anerkennend:

„Und hier im Altenheim wird deutlich: Soziales Umfeld, Sprache, Interaktion – das alles unterstützt das Lernen bis ins hohe Alter.“

Bandura fügt hinzu:

„Und selbst ältere Menschen lernen durch Beobachtung: Wer Karten richtig legt, wird nachgeahmt. Wer freundlich ist, beeinflusst andere. Verhalten verstärkt sich durch Konsequenzen.“

Tetje lacht leise: „Also lernen hier alle, alt und jung, durch Beobachten, Ausprobieren und Reden – und dat alles in ’nem gemütlichen Altenheim. Fast wie an der Hafenkante, nur ohne Möwen.“

Piaget schaut zu Tetje:

„Genau. Denken bleibt ein Prozess, vom ersten Schritt bis zum letzten Atemzug. Wer aktiv bleibt, behält kognitive Flexibilität.“

Er lehnt sich zurück, macht eine Notiz:

„Und merkt euch: Kognitive Entwicklung endet nie wirklich. Sie verändert nur ihre Form. Neue Erfahrungen führen zu neuen Anpassungen.“

Bandura wirft einen Blick über den Raum:

„Und die Modell-Lerneffekte – ich sehe sie überall. Alte Menschen zeigen jüngeren Bewohnern Tricks beim Kartenlegen, beim Erinnern von Geschichten, beim Lösen kleiner Aufgaben. Lernen bleibt sozial.“

Vygotsky lächelt:

„Und durch soziale Interaktion bleibt die Zone der nächsten Entwicklung aktiv. Hilfe von anderen ermöglicht Wachstum, selbst im hohen Alter.“

Mary Ainsworth nickt:

„Bindung, Vertrauen, Interaktion – dat alles ist entscheidend. Selbstentfaltung ist möglich, solange die Umgebung unterstützend bleibt.“

Tetje lehnt sich zurück, mit einem Lächeln: „Also, kognitive Wellen, soziale Wellen, Beobachtungswellen – alles rollt zusammen. Wer denkt, lernt, lebt.“

Kurzlebenslauf Jean Piaget:

- Geboren: 9. August 1896, Neuchâtel, Schweiz

- Gestorben: 16. September 1980, Genf, Schweiz

- Forschungsfokus: Kognitive Entwicklung, Stufenmodell, Lernen durch Erfahrung, Assimilation und Akkommodation

- Wirkungsorte: Universität Genf, Internationales Forschungsnetzwerk

- Schlüsselwerke: The Language and Thought of the Child (1923), The Child’s Conception of the World (1926), The Psychology of Intelligence (1947)

Zeitgenossen im Altenheim:

- Lev Vygotsky (Psychologie) – soziales Lernen, Zone der nächsten Entwicklung

- Albert Bandura (Psychologie) – Beobachtungslernen, Modelllernen

- Mary Ainsworth (Psychologie) – Bindungsforschung

- Carl Rogers (Psychologie) – Selbstentfaltung, Personzentrierte Therapie

- Abraham Maslow (Psychologie) – Selbstverwirklichung, humanistische Psychologie

Abraham Maslow und die Hierarchie vom Hafen

Vom Fisch zum Grog: Grundbedürfnisse, Sicherheit und Selbstverwirklichung

Ein nebliger Morgen liegt über dem alten Hafen, die Kräne quietschen, Möwen kreischen, und die Wellen schlagen sanft gegen die Kaimauer. Tetje steht mit einem Becher Kaffee auf der Reling, Hein sortiert die Netze, Fiete balanciert auf dem Lagerbord, und Abraham Maslow spaziert zwischen den Kisten umher, Notizbuch in der Hand.

Neben ihm sind seine Zeitgenossen: Carl Rogers, der den Menschen im Hafen beim Wachsen zuschaut, Jean Piaget, der die Logik des Fischeklauens analysiert, und Donald Hebb, der leise über neuronale Bahnen sinniert. Die Möwen kreisen über dem Hafen und beobachten aufmerksam das Geschehen.

Maslow deutet auf einen Stapel frischen Fischs:

„Seht ihr, Tetje, das hier sind die Grundbedürfnisse. Essen, Trinken, ein trockenes Plätzchen – das Fundament jeder Hierarchie.“

Tetje nickt: „Also, dat is wie bei uns Menschen: Ohne Fisch und ’n Schluck Grog läuft nix.“

Maslow lächelt hanseatisch:

„Genau. Erst wenn diese Bedürfnisse befriedigt sind, kommen Sicherheit und Stabilität. Im Hafen heißt dat: stabile Kaimauern, sichere Netze, ein Dach über’m Kopf.“

Piaget lehnt sich vor, beobachtet Fiete, der versucht, einen besonders großen Hering zu fangen:

„Und während wir die Welt erforschen, entwickeln wir kognitive Strukturen. Grundbedürfnisse decken das Körperliche ab, Sicherheit stabilisiert die Umwelt, und dann kann man kreativ handeln.“

Rogers nickt:

„Und hier beginnt die Selbstentfaltung. Sobald Sicherheit und Versorgung stimmen, können Menschen – oder Möwen – wachsen, sich ausprobieren und Fähigkeiten entwickeln.“

Maslow greift nach einem Stück Papier, skizziert eine Pyramide in die Luft:

„Ganz unten: Physiologische Bedürfnisse – Essen, Trinken, Schlaf.

Darauf: Sicherheit – Schutz, Ordnung, Stabilität.

Dann soziale Bindungen – Freunde, Gemeinschaft, Zugehörigkeit.

Es folgt Wertschätzung – Anerkennung, Status, Erfolg.

Und an der Spitze: Selbstverwirklichung – das volle Potenzial leben, kreativ sein, sinnvoll handeln.“

Tetje schaut auf die Möwen, die geschickt Fische aus dem Netz stibitzen: „Also selbst die Möwen ham ’ne Pyramide. Erst muss der Fisch her, dann ein sicheres Plätzchen, dann Freunde im Schwarm – und dann könnse kreativ klauen.“

Hebb murmelt:

„Und diese Stufen sind nicht nur psychologisch – sie beeinflussen auch neuronale Strukturen. Wer erfüllt, sicher und anerkannt ist, entwickelt effizientere Netzwerke. Lernen und Wachstum werden wahrscheinlicher.“

Maslow nickt zustimmend:

„Ja, Donald. Selbstverwirklichung wird möglich, wenn die unteren Ebenen stabil sind. Ein hungriger Mensch wird kaum kreativ sein.“

Fiete, neugierig, fragt: „Aber Tetje, wat is dat dann mit den Möwen – können die wirklich kreativ werden?“

Tetje grinst: „Klar, Fiete. Wenn sie satt sind, wissen, wo das sichere Plätzchen is’, und ihre Freunde im Schwarm haben, dann kommt der Spaß. Dann wird jeder Streich, jedes Flattern zum Lern- und Spielmoment.“

Rogers fügt hinzu:

„Und genauso bei Menschen. Erst wenn die Basis stimmt, kann Empathie, Kreativität und Echtheit wachsen.“

Maslow lehnt sich zurück, betrachtet den Hafen:

„Schaut, das ist wie bei einem Hafen: Die Mauer schützt, das Wasser versorgt, die Netze sichern Nahrung. Erst dann können die Matrosen experimentieren, segeln, Pläne schmieden. Erst dann erreichen wir Selbstverwirklichung.“

Piaget nickt:

„Und beobachten, ausprobieren, Fehler machen – das ist die Lernweise auf jeder Ebene. Selbstverwirklichung ist nicht plötzlich da, sie entwickelt sich Stufe für Stufe.“

Maslow lächelt, schreibt in sein Notizbuch:

„Wenn wir die Bedürfnisse der Menschen ernst nehmen, ihre Sicherheit garantieren, soziale Bindungen stärken und Wertschätzung ermöglichen, dann steigt die Chance, dass jeder sein Potenzial entfaltet.“

Tetje lehnt sich auf die Reling, schaut auf die Möwen, das Wasser, den alten Hafenkran: „Also dat is’ die Pyramide vom Hafen. Fisch, Grog, Freunde, Respekt – und ganz oben die Freiheit, alles zu tun, wat man mag. Selbstverwirklichung ahoi!“

Die Möwen kreisen, Fiete lacht, Hebb murmelt über neuronale Bahnen, Rogers beobachtet die Menschen im Hafen, Piaget notiert Gedanken – und Maslow schaut zufrieden über das Wasser, die Pyramide der Bedürfnisse wie ein unsichtbares Raster über allem ausgebreitet.

Kurzlebenslauf Abraham Maslow:

- Geboren: 1. April 1908, Brooklyn, New York, USA

- Gestorben: 8. Juni 1970, Menlo Park, Kalifornien, USA

- Forschungsfokus: Humanistische Psychologie, Motivation, Bedürfnispyramide, Selbstverwirklichung

- Wirkungsorte: Brandeis University, Brooklyn College

- Schlüsselwerke: Motivation and Personality (1954), Toward a Psychology of Being (1962)

Zeitgenossen im Hafen:

- Carl Rogers (Psychologie) – Selbstentfaltung, Personzentrierte Therapie

- Jean Piaget (Psychologie) – Kognitive Entwicklung, Lernen durch Erfahrung

- Donald Hebb (Neurowissenschaften) – Synaptische Verstärkung, neuronale Netzwerke

- Lev Vygotsky (Psychologie) – Soziales Lernen, Zone der nächsten Entwicklung

- Tetje Velmede (Alltagsbeobachter) – Hanseatischer Kommentar, Alltagsperspektive

B. F. Skinner und die Möwen

Verstärkung am Kai: Wenn Verhalten belohnt wird – und Lernen fliegt

Ein frischer Wind fegt über den Hafen. Der Geruch von Salz, Tang und altem Holz liegt in der Luft. Möwen kreischen, Kinder werfen Brotkrumen ins Wasser, und am Kai steht Tetje mit verschränkten Armen, die Mütze tief im Gesicht. Neben ihm: Burrhus Frederic Skinner, der amerikanische Verhaltenspsychologe, in braunem Mantel und mit prüfendem Blick auf die Szene.

„Siehst du dat, Tetje?“, sagt er ruhig, während eine Möwe eine Krume aufpickt. „Das ist operantes Lernen in Reinform.“

Tetje schaut nachdenklich: „Also, dat Möwending, ja? Sie kriegt ’ne Belohnung, wenn sie nah rankommt – und dann merkt sie sich dat. Ganz einfach.“

Skinner nickt zufrieden:

„Ganz genau. Verhalten wird durch seine Konsequenzen bestimmt. Wenn eine Handlung zu einer Belohnung führt, steigt ihre Wahrscheinlichkeit. Das gilt für Möwen, Menschen und Matrosen.“

Er zieht ein kleines Notizbuch hervor, als würde er Experimente planen. „Im Grunde genommen, Tetje, ist der ganze Hafen ein Labor. Jeder reagiert auf Verstärkung: Ein Lächeln, ein Fisch, ein Lob – oder ein ordentlicher Grog.“

Tetje grinst breit: „Dann bin ich ja quasi ein wandelnder Verstärker. Wenn ich ’nem jungen Steuermann ’nen ehrlichen Händedruck geb, lernt er schneller.“

Skinner lächelt leicht:

„Positiv verstärktes Verhalten wiederholt sich. Lob, Anerkennung, Aufmerksamkeit – das sind die stärksten Belohnungen. Aber: Wenn du jemanden bestrafst, lernt er nur, Angst zu vermeiden. Nicht, besser zu werden.“

Aus dem Hintergrund tritt Jean Piaget hinzu, eine Pfeife im Mundwinkel:

„Aber Burrhus, du unterschätzt die innere Struktur. Lernen ist nicht nur Reiz und Reaktion – das Denken, die Assimilation spielen mit.“

Skinner dreht sich gelassen zu ihm:

„Ich bestreite das nicht, Jean. Aber ohne Verstärkung bleibt Motivation flach. Auch Denken folgt Mustern, die durch Erfahrung geformt werden.“

Carl Rogers, der gerade aus dem kleinen Hafenlokal tritt, mischt sich ein:

„Verhalten allein erklärt nicht das Menschsein. Die Haltung zählt, das Bedürfnis, echt zu sein. Der Mensch ist mehr als ein reagierendes Wesen.“

Skinner lächelt milde, fast amüsiert:

„Natürlich, Carl. Aber ohne Konsequenzen gibt’s kein Lernen. Selbst du verstärkst doch – mit deinem Zuhören, deiner Empathie.“

Tetje lacht laut: „Na seht ihr! Ihr redet alle von denselben Dingen – nur mit anderem Wind im Segel. Dat Verhalten, dat Denken, dat Fühlen – dat is alles ein und dasselbe Meer!“

Donald Hebb tritt hinzu, deutet auf die Möwen über dem Hafenbecken:

„Und tief darunter – in ihren kleinen Gehirnen – feuern Synapsen. Jede Belohnung, jedes Erfolgserlebnis stärkt eine neuronale Verbindung.“

Skinner nickt zustimmend:

„So ist es. Lernen ist Verkettung. Verhalten führt zu Belohnung, Belohnung stärkt Verhalten, und das wiederum strukturiert das Gehirn. Ein perfekter Kreislauf.“

Tetje lehnt sich ans Geländer, schaut aufs Wasser: „Und wat is dann mit uns Alten im Heim? Lernen wir auch noch, wenn keiner ’n Lob ausspricht?“

Skinner schaut ernst, beinahe warm:

„Natürlich, Tetje. Jede kleine positive Rückmeldung, jeder freundliche Blick, jede Geste wirkt. Operantes Lernen endet nicht im Alter. Es verändert nur die Form der Belohnung. Man sucht Zuwendung, Sinn, ein Lächeln – das wird zur höchsten Verstärkung.“

Mary Ainsworth tritt hinzu, legt eine Hand auf Tetjes Schulter:

„Und Bindung ist die Voraussetzung. Nur wer sich sicher fühlt, nimmt Verstärkung wahr. Sonst bleibt das Lernen stecken.“

Skinner nickt:

„Stimmt. Ohne Vertrauen kein Lernen. Ohne positive Rahmenbedingungen keine stabile Reaktion. Eine Taube in einem Labor lernt schneller, wenn sie sich sicher fühlt – das gilt auch für Menschen.“

Tetje grinst: „Also, Skinner, du bist quasi der Möwenflüsterer der Wissenschaft. Du zeigst, dass wir alle mit ’n bisschen Belohnung besser fliegen.“

Skinner zieht sein Notizbuch hervor, schreibt:

„Vielleicht ist das der Kern: Verhalten ist kein Zufall. Es folgt Regeln. Verstärkung, Wiederholung, Konsequenz. Wer das versteht, kann Lernen gestalten – im Labor, im Heim, im Hafen.“

Carl Rogers lächelt: „Und wenn wir dabei empathisch bleiben, wächst der Mensch über sich hinaus.“

Skinner: „Dann sind wir uns einig, Carl. Verstärkung ohne Wärme ist kalt, und Wärme ohne Konsequenz bleibt wirkungslos.“

Maslow – der inzwischen mit einem Teller Fisch vom Imbiss herüberkommt – ruft:

„Ihr beiden redet wie zwei Seiten meiner Pyramide. Unten die Sicherheit, oben die Selbstverwirklichung. Ohne Verstärkung kein Aufstieg.“

Tetje hebt den Becher Grog: „Dann prost, ihr Gelehrten! Auf die Verstärkung, auf dat Lernen, auf dat Leben am Kai! Wenn der Wind richtig steht, ist jede Handlung ’ne Lektion!“

Die Möwen kreischen, als hätten sie applaudiert. Eine landet auf der Reling, schaut neugierig auf Tetjes Becher – und klaut ihm im nächsten Moment ein Stück Brot.

Skinner lächelt, notiert trocken:

„Positive Verstärkung erfolgreich. Verhalten wiederholt sich garantiert.“

Tetje lacht laut, der Hafen hallt wider vom Klang. Und in diesem Lachen liegt die ganze Theorie: Verhalten, Belohnung, Freude – alles eine Welle im großen Meer des Lernens.

Kurzlebenslauf B. F. Skinner:

- Geboren: 20. März 1904, Susquehanna, Pennsylvania, USA

- Gestorben: 18. August 1990, Cambridge, Massachusetts, USA

- Forschungsfokus: Operantes Konditionieren, Verstärkung, Verhaltensanalyse

- Wirkungsorte: Harvard University, Universität Minnesota, Universität Indiana

- Schlüsselwerke: The Behavior of Organisms (1938), Walden Two (1948), Beyond Freedom and Dignity (1971)

Zeitgenossen am Hafen:

- Jean Piaget (Psychologie) – Kognitive Entwicklung

- Carl Rogers (Psychologie) – Selbstentfaltung

- Abraham Maslow (Psychologie) – Bedürfnishierarchie

- Donald Hebb (Neurowissenschaft) – Lernen im Gehirn

- Mary Ainsworth (Psychologie) – Bindung und Sicherheit

- Tetje Velmede (Alltagsphilosoph) – Hanseatischer Chronist des Lebens

Fritz Perls und das Gestaltstück

Hier und Jetzt auf der Barkasse: Tetje lernt Wahrnehmung und Erfahrung zu verbinden

Ein leichter Wind spielt über die Elbe, die Sonne glitzert auf den Wellen, und die Barkasse schaukelt sanft am Kai. Tetje steht am Bug, die Hände in den Taschen, die Augen weit offen, den Geruch von Salz und Tang in der Nase. Neben ihm: Fritz Perls, in braunem Mantel, mit einem verschmitzten Lächeln, und sein Notizbuch unter dem Arm.

An Bord sind auch Carl Rogers, Abraham Maslow und Jean Piaget, alle interessiert, wie Tetje auf die Übungen reagiert. Die Möwen kreisen neugierig über dem Schiff, als wollten sie jede Bewegung beobachten.

Perls beginnt, die Barkasse als Bühne zu nutzen:

„Tetje, spür die Wellen. Siehst du die Sonne auf dem Wasser? Hörst du die Möwen? Alles hier ist Erfahrung – nichts ist Vergangenheit, nichts Zukunft. Nur das Hier und Jetzt zählt.“

Tetje schaut skeptisch, dann fasst er sich ein Herz: „Also wat ihr meint, dat jede Bewegung, jedes Geräusch und jeder Geruch is’ wichtig? Dat hier is’ ’ne Lektion für alle Sinne?“

Perls nickt:

„Genau. Wahrnehmung ist der Schlüssel. Wer seine Sinne öffnet, erlebt mehr. Und Erfahrung ohne Wahrnehmung ist leer. Wer das Hier und Jetzt verpasst, verpasst das Leben.“

Rogers ergänzt:

„Und wenn man das Hier und Jetzt wahrnimmt, kann man Echtheit leben. Gefühle, Gedanken, Verhalten – alles wird stimmig. Tetje, spür die Sonne, spür den Wind, spür die Barkasse unter deinen Füßen.“

Tetje schließt die Augen und atmet tief ein. „Also ich fühl dat Wasser, hör die Möwen, riech den Hafen – dat is’ wirklich anders als nur drüber reden.“

Maslow, der gerade eine kleine Skizze in sein Notizbuch macht, sagt:

„Und je mehr du wahrnimmst, desto leichter erkennst du, was deine Bedürfnisse sind, Tetje. Physisch, sozial, emotional – alles ist verbunden. Das Hier und Jetzt zeigt dir, was wirklich wichtig ist.“

Piaget lehnt sich vor:

„Und die kognitive Verarbeitung spielt dabei eine Rolle. Wahrnehmung trifft auf Erfahrung, führt zu neuen Erkenntnissen. Die Barkasse wird zum Labor: Hypothesen testen, Handlungen prüfen, lernen durch Tun.“

Perls greift nach einem Seil, zeigt Tetje, wie man es bewusst hält, spürt, wie die Spannung sich verändert:

„Siehst du, Tetje? Alles ist ein Gestaltstück. Jede Bewegung, jede Handlung hat Bedeutung. Du lernst durch Erfahrung, aber nur, wenn du präsent bist.“

Tetje lacht leise: „Also dat is’ fast wie beim Segeln: Wenn ich nur denk, dat das Wasser ruhig bleibt, merk ich nix. Erst wenn ich spür, wie’s schwankt, lern ich richtig.“

Rogers nickt:

„Genau. Und dabei hilft Empathie – nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst. Tetje, nimm wahr, was in dir passiert. Gefühle, Gedanken, Körperempfindungen.“

Maslow fügt hinzu:

„Und wenn Grundbedürfnisse erfüllt sind, wenn Sicherheit gegeben ist, kann diese Präsenz wachsen. Selbstverwirklichung passiert dann im Jetzt.“

Piaget schaut Tetje bei einer Übung mit dem Seil zu:

„Und du lernst, Handlung und Wahrnehmung zu verbinden. Jede Handlung wird zu einer Hypothese, die überprüft wird. Du erfährst, du adaptierst, du verstehst – ein lebendiges Experiment.“

Perls lächelt breit:

„Und merkt euch: Gestalttherapie ist kein Theoriekram, Tetje. Es ist Praxis. Leben im Hier und Jetzt. Alles andere ist nur Schatten der Erfahrung.“

Tetje schaut aufs Wasser, spürt den Wind, den Schwall der Wellen:

„Also dat Hier und Jetzt – dat is wie’n Hafen: Ich kann mich treiben lassen, spür jeden Schwall, jeden Windstoß, und lern dabei – ohne dass ich vorher was planen muss.“

Perls nickt zufrieden:

„Exakt. Wahrnehmen, erleben, handeln – alles eins. Auf der Barkasse, im Leben, im Alltag. Wer das Hier und Jetzt verpasst, verpasst die Chance zu wachsen.“

Die Sonne sinkt langsam, die Möwen kreischen, Tetje lächelt, tief erfüllt: „Also ich merk dat jetzt richtig: Jede Bewegung, jedes Geräusch, jeder Geruch – dat is’ Lernen pur. Echt, hanseatisch, direkt.“

Perls lehnt sich zurück, schreibt eine Notiz:

„Präsenz ist Lernen. Hier und Jetzt ist Gestalt. Erfahrung ohne Wahrnehmung bleibt leer. Alles andere ist Theorie.“

Tetje hebt die Hand: „Dann Prost, Fritz! Auf die Barkasse, die Möwen und dat Hier und Jetzt! Dat is’ wirklich ’ne Lektion fürs Leben.“

Kurzlebenslauf Fritz Perls:

- Geboren: 8. Juli 1893, Berlin, Deutschland

- Gestorben: 14. März 1970, Chicago, Illinois, USA

- Forschungsfokus: Gestalttherapie, Hier-und-Jetzt-Prinzip, Integration von Wahrnehmung und Erfahrung

- Wirkungsorte: Berlin, Frankfurt, USA (New York, Chicago, Kalifornien)

- Schlüsselwerke: Ego, Hunger und Aggression (1942), Gestalt Therapy Verbatim (1969)

Zeitgenossen auf der Barkasse:

- Carl Rogers (Psychologie) – Empathie, Selbstentfaltung

- Abraham Maslow (Psychologie) – Bedürfnispyramide, Selbstverwirklichung

- Jean Piaget (Psychologie) – Kognitive Entwicklung, Lernen durch Erfahrung

- Donald Hebb (Neurowissenschaft) – neuronale Verstärkung

- Tetje Velmede (Alltagsbeobachter) – Hanseatische Perspektive auf Wahrnehmung und Alltag

Psychoanalyse auf hoher See: Wenn das Unterbewusste Wellen schlägt

Der Wind pfeift über den alten Hafen, die Kräne quietschen, Möwen kreischen, und der Nebel verleiht dem Kai einen geheimnisvollen Schimmer. Die Barkasse „Elbe-Welle“ schaukelt leicht im Wasser. An Deck versammelt sich die ungewöhnlichste Crew, die Tetje je gesehen hat: Sigmund Freud, mit Zigarre im Mundwinkel und Notizbuch in der Hand, Carl Rogers, die Ruhe selbst, Abraham Maslow, skizzierend seine Bedürfnispyramide auf ein Stück Packpapier, Jean Piaget, der jeden Handgriff der Matrosen analysiert, Donald Hebb, der über neuronale Bahnen sinniert, Fritz Perls, der jede Bewegung sofort zur Gestaltübung macht, und Tetje, der alles mit hanseatischem Humor kommentiert.

Die Barkasse schaukelt, Wasser spritzt gegen die Bordwand, und im Maschinenraum arbeitet der alte Dampfkessel leise vor sich hin. Freud klopft auf die Wand der Maschine:

„Seht ihr, Tetje, hier drin brodelt das Unterbewusste. Genau wie der Kessel: Manchmal ruhig, manchmal druckvoll. Und wir Menschen – wir sind alle solche Kessel.“

Tetje lacht: „Also wenn mein Kopf ein Kessel is’, dann kann dat Wasser nur sprudeln, wenn man die richtigen Möwen füttert.“

Freud zündet seine Zigarre an, zieht daran, bläst Rauchwolken Richtung Himmel:

„Jede Handlung, jede Emotion, jedes Verhalten hat einen Grund. Bewusst oder unbewusst. Das Unterbewusste steuert viel mehr, als die Leute meinen. Auch ihr alten Psychologen hier.“

Maslow lehnt sich über das Geländer, die Skizze in der Hand:

„Sigmund, dat heißt, dass selbst bei Selbstverwirklichung noch das Unterbewusste wirkt? Das dat Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst?“

Freud nickt:

„Ganz genau. Die Spitze der Pyramide, Abraham, ist nicht unabhängig. Die Basis, die Grundbedürfnisse, und das Unbewusste wirken fortwährend. Und Träume, Wünsche, verdrängte Konflikte – dat alles brodelt heimlich wie der Kessel unter Deck.“

Rogers lächelt:

„Aber, Sigmund, gerade im Hier und Jetzt können wir diesen Druck nutzen. Präsenz, Empathie, Echtheit – dat mildert Spannungen.“

Fritz Perls tritt vor, die Hände ausgebreitet:

„Ganz genau. Wahrnehmung und Erfahrung im Jetzt sind das Ventil für den Kessel. Wer das Hier und Jetzt ignoriert, läuft Gefahr, dass alles überkocht.“

Jean Piaget beobachtet die Matrosen, die eine schwere Kiste bewegen:

„Und kognitive Strukturen helfen, die Wucht der Gefühle zu verarbeiten. Erfahrung plus Wahrnehmung plus Reflexion – dat ist Lernen und Seelenarbeit zugleich.“

Donald Hebb nickt:

„Und jedes neuronale Netzwerk wird stärker, wenn Konflikte und Erfahrungen integriert werden. Der Dampfkessel macht das sichtbar: Emotionale Energie wird zu neuronaler Verstärkung.“

Tetje grinst breit: „Also der Kessel unter Deck – dat is wie dat Gehirn. Und wir alle segeln darüber, wie auf’n Wasser, manchmal ruhig, manchmal wild.“

Freud zündet sich erneut die Zigarre an:

„Das Bewusstsein ist nur die Spitze. Unterbewusst brodelt es weiter – verdrängte Wünsche, Konflikte, Ängste. Aber hier, auf der Barkasse, können wir es beobachten und reflektieren.“

Maslow wirft einen Blick auf die Möwen:

„Und trotzdem: Wer seine Grundbedürfnisse erfüllt, wer Sicherheit, Nahrung und Gemeinschaft hat, kann diese inneren Spannungen besser verarbeiten. Das Lernen, die Selbstverwirklichung – alles hängt zusammen.“

Perls greift Tetje am Arm:

„Fühlst du die Wellen? Fühl den Kessel in dir? Hier und Jetzt, Tetje. Alles andere ist Theorie.“

Tetje schließt die Augen, atmet tief die salzige Luft ein, hört das Schlagen der Wellen:

„Also ich merk dat jetzt richtig: Alles brodelt unter Deck, aber wenn ich’s spür, kann ich handeln, lernen und lachen.“

Rogers nickt:

„Und das ist der Schlüssel: Präsenz und Echtheit verbinden Bewusstsein und Unterbewusstsein. Gefühle wahrnehmen, ohne zu verdrängen. Nur so entsteht Wachstum.“

Freud blättert in seinem Notizbuch, murmelt:

„Abwehrmechanismen, Projektionen, Sublimierungen – alles sichtbar, wenn man aufmerksam ist. Und Tetje, du bist aufmerksam genug.“

Tetje grinst: „Dann Prost, Sigmund! Auf den Kessel, die Möwen, und dat Leben unter Deck!“

Die Barkasse schaukelt stärker, eine Möwe landet am Geländer, schaut neugierig, die Matrosen lachen, und alle zusammen – Psychologen, Neurowissenschaftler, Gestalttherapeut, Humanisten und Tetje – fühlen den Rhythmus des Lebens, mal sanft, mal stürmisch, immer im Hier und Jetzt.

Maslow deutet auf seine Pyramide:

„Seht ihr, alles hängt zusammen: Grundbedürfnisse, Sicherheit, soziale Bindungen, Wertschätzung – und ganz oben Selbstverwirklichung. Freud zeigt uns, dass darunter immer ein Kessel brodelt.“

Piaget nickt:

„Und das Denken entwickelt sich ständig weiter – vom ersten Moment der Erfahrung bis zum reflektierten Handeln. Auch auf hoher See, auch im Alter.“

Hebb schaut die Gruppe an:

„Und alles wird im Gehirn verstärkt. Verhalten, Erfahrung, Emotionen – alles vernetzt. Jede Handlung hinterlässt Spuren.“

Perls lacht:

„Und wer sich bewusst ist, spürt alles: die Wellen, die Möwen, den Kessel – dat ist das Gestalt-Stück des Lebens.“

Tetje lehnt sich zurück, schaut über das Wasser: „Also dat is’ die letzte Lektion vom Hafen: Bewusstsein, Unterbewusstsein, Hier und Jetzt – alles eins. Lernen, Fühlen, Handeln – zusammen wie’n guter Wind für die Segel.“

Freud lächelt, bläst eine Rauchwolke gen Himmel:

„Ganz richtig, Tetje. Wer das Unterbewusste erkennt, reflektiert und akzeptiert, kann die Energie nutzen. Alles andere ist nur Treibgut.“

Rogers nickt:

„Und das ist die Verbindung aller Theorien, die wir hier hatten. Piaget, Maslow, Skinner, Perls – sie alle zeigen Facetten des Menschseins. Tetje erlebt es praktisch.“

Die Sonne sinkt langsam hinter den Kränen des Hafens, der Nebel zieht auf, und die Barkasse schaukelt sanft. Tetje lacht, die Möwen kreischen, Freud blättert zufrieden in seinen Notizen. Alle Figuren stehen vereint auf Deck – eine Familie von Psychologen, Wissenschaftlern und Beobachtern, vereint im großen Hafen des Lebens.

Kurzlebenslauf Sigmund Freud:

- Geboren: 6. Mai 1856, Freiberg, Mähren (heute Tschechien)

- Gestorben: 23. September 1939, London, England

- Forschungsfokus: Psychoanalyse, Unterbewusstsein, Traumdeutung, Abwehrmechanismen

- Wirkungsorte: Wien, London

- Schlüsselwerke: Die Traumdeutung (1900), Totem und Tabu (1913), Das Ich und das Es (1923)

Alle Zeitgenossen auf der Barkasse:

- Carl Rogers (Psychologie) – Selbstentfaltung, Echtheit

- Abraham Maslow (Psychologie) – Bedürfnispyramide, Selbstverwirklichung

- Jean Piaget (Psychologie) – Kognitive Entwicklung, Lernen durch Erfahrung

- Donald Hebb (Neurowissenschaft) – Synaptische Verstärkung, Lernen im Gehirn

- Fritz Perls (Gestalttherapie) – Hier und Jetzt, Erfahrung verbinden

- B. F. Skinner (Psychologie) – Operantes Lernen, Verstärkung

- Tetje Velmede (Alltagsphilosoph) – Hanseatische Perspektive auf Wahrnehmung, Alltag, Humor

## Wer war Lévi‑Strauss?

Kurzüberblick:

- Geboren 28. November 1908 in Brüssel, Belgien; gestorben 30. Oktober 2009 in Paris, Frankreich. Encyclopedia Britannica+1

- Französischer Ethnologe und Kultur‑/Sozialanthropologe, bekannt als Begründer der strukturalen Anthropologie. Anthropology Institute+1

- Er untersuchte u. a. mythische Strukturen, Verwandtschaftssysteme, Kulturphänomene und setzte linguistische Modelle ein (z. B. binäre Oppositionspaare, Strukturdenken) in der Anthropologie. uomustansiriyah.edu.iq+1

### Wichtige Einflüsse & Personen, denen er begegnet ist

Damit wir später im Kapitel auch „Zeitgenossen“ einbauen können, hier eine Liste relevanter Personen, die entweder ihn beeinflusst haben oder mit denen er wissenschaftlich in Beziehung stand:

Einflüsse bzw. Vorläufer

- Ferdinand de Saussure (Linguist): Lévi‑Strauss übernahm strukturalistische Gedanken aus der Sprachwissenschaft. Anthropology Institute+1

- Émile Durkheim (Soziologe): Wurde als Einfluss für seine Soziologie und Ethnologie genannt. philosophers.co.uk+1

- Marcel Mauss (Sozial‑/Kulturwissenschaftler): Bedeutender Einfluss auf seine ethnologische Arbeit. Encyclopedia Britannica+1

- Sigmund Freud: Wird als einer der Denker genannt, die Lévi‑Strauss in seiner strukturalen Idee beeinflusst haben (vor allem das Unbewusste und Strukturdenken) Anthropology Institute

Zeitgenossen, Kollegen, Schüler

- Maurice Godelier: Französischer Ethnologe; war Schüler bzw. Mitarbeiter von Lévi‑Strauss. Wikipedia+1

- Lucien Sebag: Ebenfalls ein Schüler von Lévi‑Strauss, Anthropologe. Wikipedia

- Vielleicht deutsche oder deutschsprachige Wissenschaftler/Akteure: Das habe ich noch nicht umfassend gefunden, werde ich noch vertiefen.

Wenn du willst, kann ich weiter recherchieren nach deutschen Psychologen / Sozialwissenschaftlern / Ethnologen bzw. Kultur‑Anthropologen, die mit Lévi‑Strauss in Verbindung standen oder die seine Arbeiten rezipierten, damit wir ein reiches Netzwerk für das Kapitel haben.

Soll ich diese vertiefte Recherche machen – und dann mit dir gemeinsam die Rahmenhandlung entwerfen für „Lévi‑Strauss auf dem Schiff“ oder so ähnlich, im hanseatischen Stil?

Sehr gern, Tetje — hier ist eine sorgfältig zusammengestellte Liste mit wichtigen Personen und Gruppen, denen Claude Lévi‑Strauss auf seinen ethnografischen Reisen begegnet ist. Diese Akteurinnen und Akteure eignen sich hervorragend als „Zeitgenossen vor Ort“ bzw. Bezugspersonen in der Erzählung, die wir später im hanseatischen Stil mit einbauen können. Ich hab jeweils eine Kurzbeschreibung inklusive ihrer Beziehung zu Lévi Strauss ergänzt.

Wichtige Personen & Gruppen vor Ort bei Lévi‑Strauss

| Name / Gruppe | Ort & Kontext | Bedeutung / Beziehung zu Lévi‑Strauss |

|---|---|---|

| Bororo (auch Boe) | Mato Grosso, Brasilien, Expedition 1935‑36. SciELO+2Wikipédia+2 | Lévi‑Strauss verbrachte mit ihnen Zeit, analysierte deren Dorfform (z. B. Zentralhaus „baito“) und Gesellschaftsstruktur; wichtige Fallstudie seiner frühen ethnographischen Forschung. Le Monde.fr+2Wikipédia+2 |

| Kadiwéu (auch Caduveo/Ejiwajegui) | Südliches Mato Grosso, Brasilien. Nambikwara+1 | Gruppe, die Lévi‑Strauss und seine Frau Dina filmisch und photographisch dokumentierten; wichtige Materialquelle für seine Strukturalismus‑Gedanken zur Kunst und Kultur. periodicos.uff.br |

| Nambikwara | Brasilien, Expedition 1938. Nambikwara+1 | Zentral für seine Analyse der „einfacheren Gesellschaften“; er sah in ihnen Beispiel für Gesellschaft minimaler Struktur – wichtig für seine theoretische Entwicklung. The Independent+1 |

| Luiz de Castro Faria | Brasilianischer Ethnologe, begleitete Lévi‑Strauss’ Expeditionen. The Independent | Direkt beteiligt – liefert gemeinsam mit Lévi‑Strauss ethnographisches Material; daher mögliche Figur im Erzählrahmen als „Kollege vor Ort“. |

| Mario de Andrade | Brasilien, Kultur‑ und Missionsdirektor, unterstützte ethnographische Expeditionen (z. B. durch São Paulo). SciELO+1 | Verbindung zwischen Forschung und institutioneller Unterstützung vor Ort; kann im Erzählrahmen als „Ansprechpartner“ oder Förderer auftreten. |

| Antônio Jukureakireu | Mitglied der Bororo‑Gemeinschaft, Lehrer und Zeremonienlehrer. Le Monde.fr | Repräsentiert die indigene Perspektive; zentrale Figur, wenn wir authentische Begegnung vor Ort darstellen wollen. |

| Ismael Atugoreu | Bororo Kultur‑ und Zeremonienmeister. Le Monde.fr | Kann als indigener „Führer“ oder Gesprächspartner im Gelände integriert werden. |

| Benilda Vergílio | Vertreterin der Gemeinschaft Kadiwéu/Ejiwajegui, Teilnehmerin moderner Kontakte mit Lévi‑Strauss‑Archiv. Nambikwara | Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart; kann im Rahmen erwähnt werden, wenn wir Reflexionen über die Forschung einbauen. |

Wenn du willst, kann ich zusätzlich eine in Deutschland wirksame Figur recherchieren, die mit Lévi‑Strauss’ Arbeit oder Rezeption in Verbindung steht (z. B. deutschsprachiger Ethnologe oder Sozialwissenschaftler), damit wir auch eine deutsch‑sprachige Referenzperson im Kapitel haben. Möchtest du das?

Kapitel 1 – Lévi‑Strauss in Brasilien: Unter den Nambikwara und Bororo

Die Sonne brennt auf Tetjes Rücken, als er zusammen mit Lévi‑Strauss am Ufer eines schmalen Flusses im Mato Grosso steht. Die Barkasse ist längst nur noch ein schwaches Echo in seiner Erinnerung; hier zählt nur das Summen der Insekten, das Rufen der Vögel und das leise Plätschern des Wassers.

Tetje: „Mensch, Claude, hier is’ alles anders als in Hamburg. Kein Hafen, keine Möwen, nur … Natur.“

Lévi‑Strauss, das Notizbuch in der Hand, nickt. „Tetje, genau. Aber die Struktur ist überall. Seht euch diese Gemeinschaft an, die Nambikwara. Ihre Rituale, die Verwandtschaftsregeln, die Jagd – alles folgt einem Muster, das wir verstehen können, wenn wir genau beobachten.“

Vor ihnen steht Antônio Jukureakireu, ein erfahrener Jäger der Nambikwara, der gerade eine kleine Gruppe von Kindern in die Technik des Speerwurfs einführt. Lévi‑Strauss notiert sorgfältig:

„Die Übertragung von Wissen ist formalisiert, wiederholbar, strukturiert. Die Kinder lernen nicht nur durch Nachahmung – sondern durch die Einbettung in das soziale Gefüge.“

Tetje: „Also is dat wie bei uns im Hafen, nur ohne Fisch, dafür mit Speeren?“

Lévi‑Strauss lächelt: „Ganz genau. Und seht die Bororo auf der anderen Seite des Flusses. Ihr Tanzhaus, das Zentralhaus – alles auf Beziehungen aufgebaut, alles folgt Regeln, die von Generation zu Generation weitergegeben werden.“

Am Ufer taucht Ismael Atugoreu, Zeremonienmeister der Bororo, auf. Er zeigt Tetje die komplizierten Riten, die bestimmen, wer mit wem spricht, wer zuerst beim Essen sitzt, wer die Feste organisiert.

Tetje staunt: „Da steckt mehr Ordnung drin, als ich gedacht hab. Alles eine Struktur, und jeder weiß, was zu tun is’.“

Lévi‑Strauss nickt: „Genau das meine ich. Strukturen sind nicht sichtbar, aber sie bestimmen das Handeln. Ihr Verhalten, eure Gewohnheiten, eure Mythen – alles folgt Gesetzmäßigkeiten. Man muss nur genau hinschauen.“

Neben ihnen notiert Luiz de Castro Faria, brasilianischer Ethnologe, die Beobachtungen. „Claude, die Kinder lernen heute, wie wir es gestern gesehen haben. Alles wiederholt sich, und doch entwickelt sich etwas Neues.“

Tetje: „Also is dat Lernen, Beobachten und Weitergeben gleichzeitig?“

Lévi‑Strauss: „Ja, Tetje. Es ist wie ein Netz. Und genau wie im Hafen – alles hängt zusammen. Wenn ihr später Skinner, Piaget oder Maslow betrachtet, werdet ihr sehen, dass diese Strukturen überall wirken – in Kulturen, in Familien, in Schulen, sogar in der Psychologie.“

Ein Nambikwara-Kind ruft dem Speerwerfer zu, lacht, und die Gruppe folgt dem Rhythmus der Natur. Tetje spürt plötzlich, wie eng Beobachtung, Erfahrung und Strukturen miteinander verwoben sind – und wie wichtig es ist, genau hinzusehen, bevor man urteilt.

Lévi‑Strauss legt Tetje die Hand auf die Schulter. „Dies ist die Grundlage für alles, Tetje. Wer Strukturen versteht, versteht auch, wie Menschen denken, fühlen und handeln. Von Brasilien bis Hamburg, vom Fluss bis zum Hafen, überall wiederholen sich die Muster.“

Tetje grinst: „Also dat is der Anfang von allem, verstehe ich. Die Strukturen – egal ob beim Fischverkauf oder beim Speerwurf – sie verbinden uns alle.“

Die Sonne sinkt langsam hinter die Baumkronen, der Fluss glitzert im letzten Licht, und Tetje merkt: Dies ist mehr als eine Reise ins Ausland. Es ist der Einstieg in sechs weitere Kapitel, die ihn von den Nambikwara und Bororo über die Psychologen, Humanisten und Gestalttherapeuten zurück in den Hafen von Hamburg führen werden – immer auf der Suche nach den unsichtbaren Strukturen, die das Leben zusammenhalten.

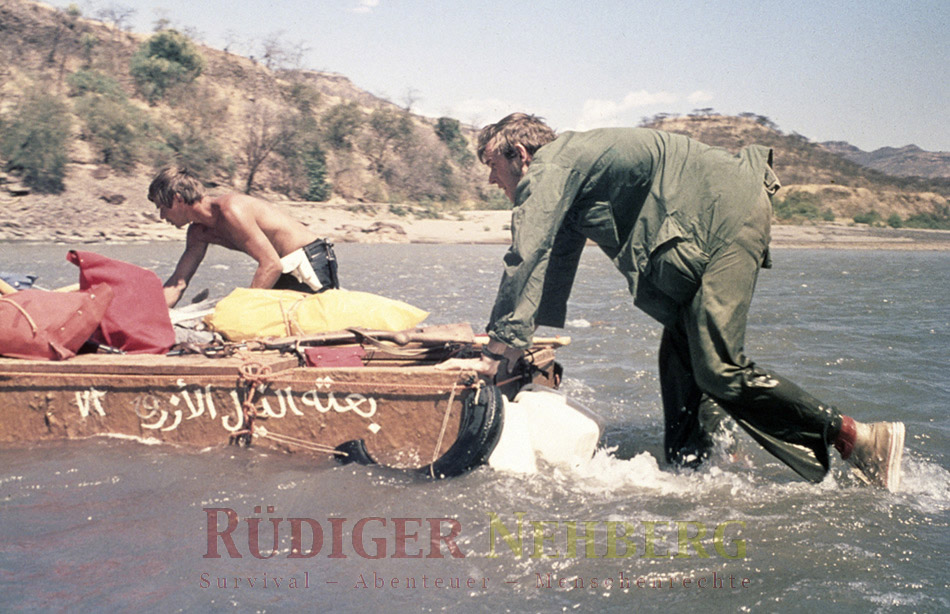

Rüdiger Nehberg

Kapitel – Rüdiger Nehberg: Der Hamburger Konditor, der die Welt überquerte

Abenteuer, Überleben und Menschenrechte: Vom Marzipan bis zur Regenwald‑Klinik

In einer kleinen Konditorei in Hamburg‑Wandsbek stand einst ein Meister mit Marzipanfiguren – und in seinem Herzen eine unbändige Lust auf Freiheit und Wildnis. Rüdiger Nehberg wurde am 4. Mai 1935 in Bielefeld geboren, schmiss seine Zahlen im Bank‑Praktikum, tauschte sie gegen Teig und Zucker und machte sich 1965 als Konditormeister in Hamburg selbstständig. Munzinger Online+2Stormarn-Lexikon+2

Doch das süße Leben war ihm bald zu klein: Fahrradfahrten bis nach Marokko, Wüstenüberquerung, Expeditionen, der Reiz des Unbekannten – er fühlte sich zuhause in der Wildnis. Westfalenspiegel+2Senioren Magazin Hamburg+2

Der Wandel vom Konditor zum „Survivor“

„Backstube adé – Wildnis olé“, könnte man grob sagen. Ende der 1970er‑Jahre begann Nehberg spektakuläre Aktionen: Mit einem selbstgebauten Boot über den Blauen Nil, mit einem Tretboot über den Atlantik, durch die Danakil‑Wüste zu Fuß, ohne Komfort, nur mit Willen und Natur. Wikipedia+2DIE WELT+2

Aus Abenteuer wurde Engagement: Ab 1980 setzte Nehberg sich für das indigene Volk der Yanomami im brasilianischen Regenwald ein. LN – Lübecker Nachrichten+1

Und ab dem Jahr 2000 gründete er mit seiner Partnerin Annette Weber die Menschenrechtsorganisation TARGET e. V., die sich u. a. gegen weibliche Genitalverstümmelung und für bedrohte Naturvölker engagiert. TARGET e. V. Rüdiger Nehberg+1

Einige Meilensteine, die man nicht so schnell vergisst

- 1971/1972: Expedition auf dem Blauen Nil in einem selbstgebauten Boot. Wikipedia

- 1977: Durchquerung der Danakil‑Wüste (Äthiopien) zu Fuß. Preußische Allgemeine Zeitung Archive

- 2000: Überquerung des Atlantiks mit dem Trimaran „The Tree“. Wikipedia+1

- Menschenrechtsarbeit: Schutz der Yanomami, Kampagne gegen weibliche Genitalverstümmelung, Fatwa gegen FGM durch islamische Rechtsgelehrte. Stormarn-Lexikon

Warum er uns inspiriert

Nehberg zeigt, dass man nicht erst „großer Held“ sein muss, um Großes zu bewirken. Ein Hamburger Konditormeister, der seine Komfortzone verließ, sich völlig auf das Unbekannte einließ – und dabei sowohl persönliche Grenzen sprengte als auch sozialen Wandel anstieß. Sein Leben war ein lebendiges Beispiel dafür, dass Lernen, Handeln, Mut und Empathie Hand in Hand gehen.

Kurzlebenslauf

- Geboren: 4. Mai 1935, Bielefeld, Deutschland. Munzinger Online+1

- Gestorben: 1. April 2020, Rausdorf (Holstein), Deutschland. RTL+1

- Werdegang: Konditor in Hamburg, später Survival‑Pionier, Autor von über 30 Büchern, Menschenrechtsaktivist. Piper Verlag+1

- Engagement: Indigene Rechte (Yanomami), Schutz des Regenwalds, Bekämpfung weiblicher Genitalverstümmelung (FGM).

Kapitel 12 – Nachwort: Hein & Fiete schnacken aus

Sie tratschen über die ganzen Psychologen, lachen über Versuche und erklären, dass man das Leben am besten mit Humor versteht.